瑞雲山本光寺は、松平氏の出身地である三河国額田郡深溝村(現在の愛知県幸田町付近)にあったと伝えられています。

その前身は今川氏滅亡後の享禄元年(1528)、曹洞宗の開祖道元禅師より数えて十五代目の希声英音禅師(1469~1535)を開山として、深溝城主松平忠定公を開基として、字市場(その後、字天王山に移動)に創建されました。

創建後の本光寺は松平氏と一心同体の関係を保ち、菩提寺として藩主の移封に伴う領地替えの際、必ず新任地に同道していました。

本光寺のこうした動きは大名家と菩提寺の固い絆を表すものと云え、移転の裏には色々な歴史が秘められているのです。

本光寺の変遷を時代別に辿ってみますと、四代家忠公が忍城主(埼玉県)となり易地された後、慶長十七年(1612)五代忠利公が吉田城(豊橋市)に移封され同地二連木(三ノ輪)に移転して深溝に残置した寺を末寺としました。この時代より深溝の本光寺は源光寺(後に本光寺と改称)と称して封地の末寺となり、以後、寛永九年(1632)に刈谷、慶安二年(1649)に福知山、寛文九年(1669)に島原、元禄二年(1689)に宇都宮、安永三年(1774)に島原と転地を繰り返したのです。

最後の島原転地後、明治四年、松平家が神式に改典した結果、広大な伽藍は一時的に学校(本光寺学校)に転用されましたが、明治五年、三十一世維尹石厳大和尚の努力によって復旧を図り、島原城の北端に位置する末寺浄林寺を合併して現在に至っています。

瑞雲山本光寺は三河地方を中心にに三十七ヶ寺の末寺を持ち、本寺である三河泉龍院(末寺二百ヶ寺)・三河龍渓院(末寺五百ヶ寺)・駿河大洞院(末寺二三六九ヶ寺)・総持寺に、輪番として数年毎に赴任していました。

戦国末期に皇室より中本山の寺格を拝受し、また徳川一門の朱印地の寺院として、島原藩内僧禄司役寺の格式を持つ本光寺の住持が輪番に赴く際には、僧侶・藩士多数が同行し行列は華々しかったと伝えられています。その際、島原藩から路費・住費として二百両を支給され不足の折は百両を追給されたとも云われています。

本光寺には、歴代住持の語録・著作・逸話が数多く残されていますが、その中でも特に有名なのが本光国師の話です。

『本光国師日記』(慶長十八年三月の頁)

文中に「家康に本光寺御目見仕候」と云う記述があり、忠利公と家康公のいざこざを板倉勝重と吉田本光寺八世仙麟長膳大和尚が一緒に調停した話が紹介されています。調停した当事者の一人であった京都所司代板倉勝重は、若年の頃、本光寺四世角翁香麟大和尚の孫弟子となり、しかも宗哲と名乗り永安寺(現在の長円寺:本光寺末)の住持であった関係から、法類(弟弟子)からの強い要請と自らの本家筋である板倉家(島原藩大老)安泰の為に奔走し、松平家を紛争から救ったと伝えられています。

本光寺に関連する書籍類としては、以下のものが知られています。

『刈谷本光寺九世暉堂宋恵大和尚手写本』

『因果物語』(片仮名本)

江戸初期の仮名草子として知られている『因果物語』には、刈谷本光寺十世愚渓膳哲大和尚のことが紹介されています。

『正法眼蔵随聞記』(長円寺本)

長円寺本は、学界唯一の貴重本(岩波古典文学大系の底本)として、広く学究に愛され利用されています。

『家忠日記・忠利日記・藩日記』

主家・大老・本光寺の関係を記録している日記類で、頻繁に三者会談を行っていた様子が伺えます。

瑞雲山本光寺三十五世 片 山 秀 賢 謹告

希声派・本末関係

- 瑞雲山本光寺の御本尊

- 秘仏として被覆でしたが重要文化財調査を契機に公開されました。現在、御簾越しにお姿を御覧頂けます。

*彫刻9番(右)江戸時代

木造騎象普賢像 一木造(檜材) 玉眼 総高89.4 像高25.1

*彫刻7番(中)室町時代中期

木造釈迦如来坐像 寄木造(檜材) 玉眼 黒漆塗り 載金文様 総高146.0 像高54.0

『衲衣を通肩とし、法界定印を結び左足を外にして結跏趺坐する姿である。

両肩に刻む相対的な衣紋や腹から膝前に至るやや厚めの形式化した衣壁、

更に正方形に近い躰躯の象形など、室町期彫刻の特色を良く表している。

一般に陰鬱な表情の多い室町期の作例中で、眉をやや吊り上がり気味に

造り、眼を見開き頬を引き締めた表情には若々しい活力が感じられる。』

*彫刻8番(左)江戸時代

木造騎獅文殊像 一木造(檜材) 玉眼 総高90.1 像高24.5

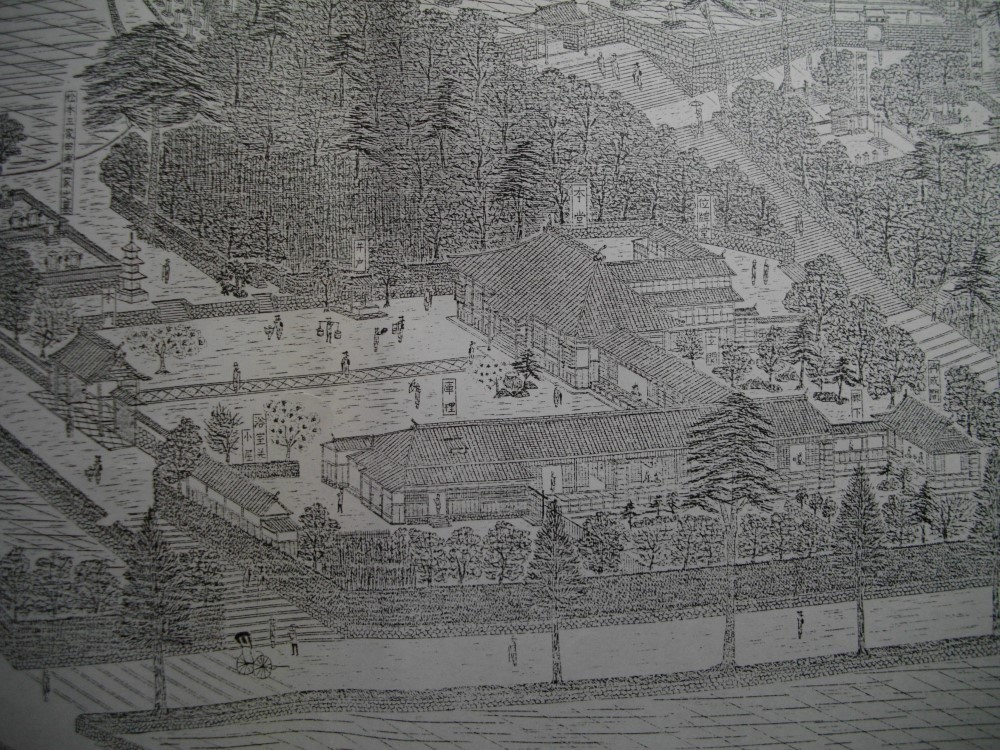

大正初期の本光寺(銅版画)

本堂・庫裡・位牌堂・松平家御廟所のほか、画面右下には『御成の間』が見える。